地方都市では美容室のことを昔は「パーマ屋さん」と呼んでました。筆者は昭和56年から岡山で美容師をしてましたが、その頃は来店するお客さんのほとんどがパーマをかけてましたね〜。平成初期ぐらいまではヘアサロンでのパーマ比率40%以上が普通と言われていました。これは子供さんも入れて全ての来店客の4割以上がパーマをかけてたということです。

しかし令和の今では、パーマ比率が10%を切っている美容院もあるとか…

日本パーマネントウェーブ液工業組合さんがおこなったアンケートだと、お客さんが何故パーマをかけなくなったのか?の一番の理由は「自分で手入れ(ヘアスタイリング)がしにくくなるから」だそうです。

で〜面白いのが、このアンケートでパーマをかけてる方に何故パーマをかけるのですか?っていう質問での1位は「自分で手入れ(ヘアスタイリング)がしやすくなるから!」なのです。

そして同じアンケートで美容師さんに何故パーマをかけるお客さんが減ったと思いますか?とい質問をしたところ一番多かった答えが「髪の毛がダメージするから」なんです。

美容師さんはヘアダメージするからパーマのお客さんが減少してると思い込んでるけど、お客さんはそうじゃなく手入れがしにくいからなのです(汗)で〜いまだにパーマをかけてる方は手入れが簡単だから!?これをどう捉えるかによって美容師さんのパーマも変わってくるはずなんですね。

従来のパーマってどういうもの?

パーマ理論とは?

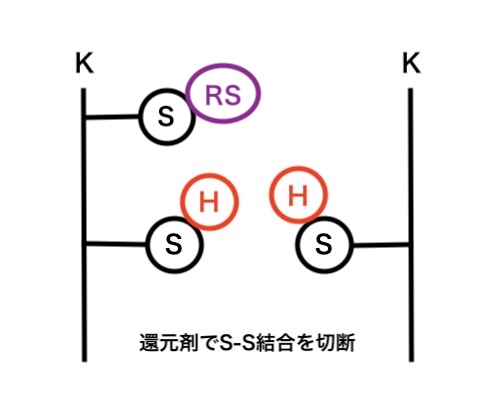

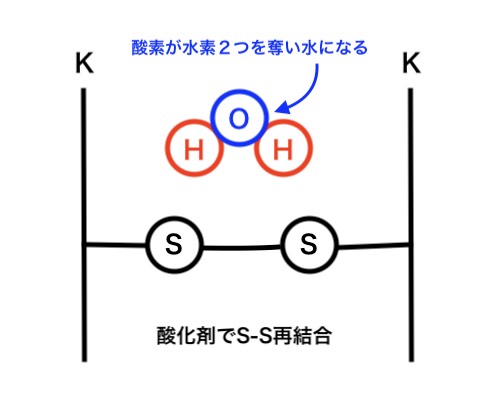

髪の毛をロッドに巻いた状態で、シスチン(S-S)結合を1剤の還元剤で切断し、2剤の酸化剤で再結合して形状を変えること。

これが美容学校で習った基本中の基本であり、パーマの工程としては・・・

あと薬剤についても、還元剤なんて現在メインはチオとシス・シスアミ程度だし、酸化剤なんてブロムとオキシしかないしね。

これだけ聞けば実にシンプルでわかりやすいんだけど、、、

昭和の時代からいろんなメーカーさんが自社製品の宣伝でいろんな事をいうので、美容師さんは騙されてたり洗脳されてたりするケースが多いです。

パーマ理論って難しいの?

パーマの薬剤反応式って知ってますか?

還元剤 ↓

RSH ⇄ RS + H

還元反応 ↓

KSSK + RSH ⇄ KSSR + KSH (1)

KSSR + RSH ⇄ RSSR + KSH (2)

酸化反応 ↓

2KSH + O → KSSK + H2O

筆者は2012年ぐらいから、パーマの理美容師さん向きの講習会や美容専門誌の特集記事でよくこのパーマの化学反応式の説明をしていましたが…

ほとんどの理美容師さんは化学式アレルギーをお持ちのようで(笑)よほどのヲタク気質の方以外はほぼ理解不能だったと思います。

筆者のようにパーマ技術工程の研究開発をしたりパーマの薬剤を研究したりする人間ならこれらの基礎反応式の理解は必須ですが…

現場でお客さんにパーマをかける美容師さん達なら、こんな難しい化学反応なんて理解しなくても、何個かのポイントをしっかりと押さえれば、パーマで失敗しにくくなったり、よりパーマのクオリティーが上がると思うので今回はそんなお話をしていきましょう。

パーマの薬剤反応は髪が濡れてる時だけ

一般的なコールドパーマの場合は工程中は髪はずっと濡れてる筈なのであまり関係なく、これはパーマでもデジタルパーマやエアウェーブや縮毛矯正の薬剤反応で重要な話として登場してくる基礎知識として知っておくべきものですが…

パーマの薬剤が反応するのは、髪の毛がウェット状態の時だけです。

※今回は普通のコールドパーマでお話を進めますので、デジタルパーマやエアウェーブのお話はまた別の記事で解説します。

ちなみに、よく皆さんがアルカリ性とか弱酸性とかいうpH(ピーエイチ)っていうのは「水素イオン濃度」っていって溶液中にどのくらい水素イオンが含まれてるのかって事なので…

アルカリ性や酸性というのも髪が濡れてる時だけのお話ですからね。

1剤を中間水洗しても還元剤は流れ落ちません!

従来のパーマ工程では、1剤の還元剤が髪のS-S結合を切断し、中間水洗して還元剤をお湯で流して落としてから還元をストップさせて2剤で酸化してS-S再結合させるという理論でした。

平成20年ごろに流行った「クリープパーマ」実はこれを美容師さんたちに広めたのは筆者と言われてますが…

↓

クリープパーマは1剤後にしっかりと中間水洗し 還元剤を流し落としてから スチーマーやホットタオルで加温して、従来では不可能だった大きめでプリンとしたしっかりカールがかかるというもので、中間水洗して還元剤を流しているのでダメージも少ないと言われていて人気が出たパーマ技法です。

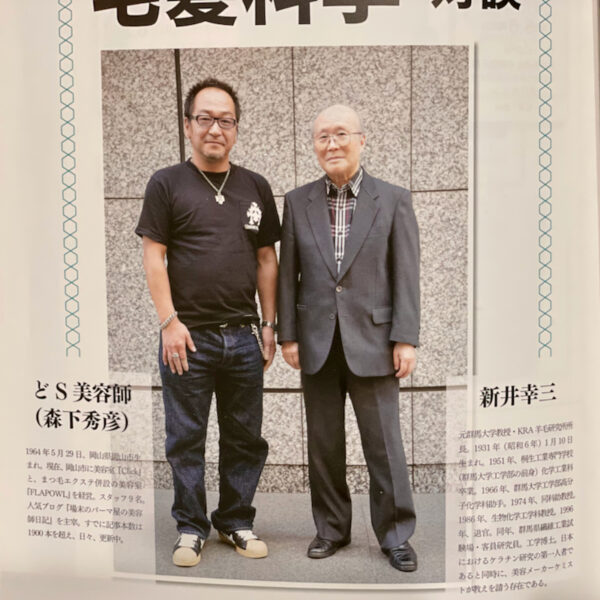

当時筆者は美容専門誌の出演のため月の半分近くは東京にいて、いろんな取材や撮影をしていて、日本を代表する毛髪研究の第一人者の新井幸三先生に毛髪やパーマの理論を教えて頂いていたんですが…

この新井先生とパーマ理論のお話をしてて、2014年の秋にクリープパーマ理論は間違いだったと気づきました(汗)

↓

パーマ理論で今までみんなが信じていた「中間水洗」の常識が覆させられました

中間水洗しても還元剤はそう簡単には流れません!

通常の還元剤なら24時間ほど水に浸していてやっと流れでるレベルだそうです…

2014年以降、これによってパーマ理論は大きく変わってしまうのです。

2剤前にアシッド処理は絶対にしてはいけません。

通常パーマの1剤はアルカリ性なので、2剤の前にクエン酸水などのアシッド剤や酸リンス等でアルカリ中和させたほうがダメージが少ないと考えられていました。

また2剤前にアシッド処理をする場合は中間水洗の必要もないという所も増えていきました。

これも新井先生達と一緒にパーマの研究中に発見したのですが…

パーマ2剤の前に酸リンス剤・アシッド剤・バッファ剤など酸性の処理剤を使用すると、1剤で切られたシスチンがイオン化され2剤でのシスチンの再結合がされにくくなります。

これはなぜか?を簡単に説明すると…

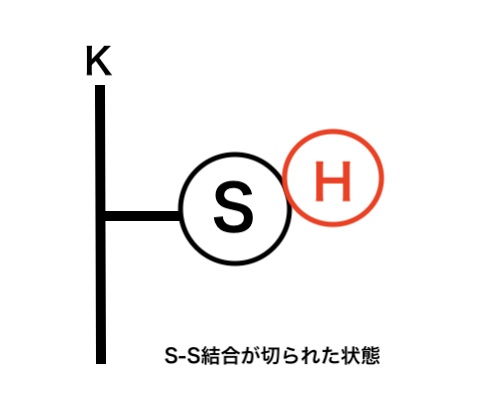

パーマ1剤の還元剤でシスチン結合が切断されてます↓

※切断されたシステイン(S)には還元剤(RS)と水素(H)がくっついています。

※システイン(S)に還元剤(RS)がくっついてるものはミックスジスルフィドといって再結合が出来ないシステインです。

この状態に2剤の酸素(O)が入り化学反応します↓

システイン(S)に水素(H)がくっついてるものに、2剤の酸素(O)が反応し、それぞれの水素を奪いとり水(H2O)になり、水素を奪われたシステイン同士が再結合します。これがパーマでの酸化反応の理論なのです。

そしてイオン化問題というのは2剤でん再結合前のシステイン(S)と水素(H)のくっついた状態の一つのもので起こります↓

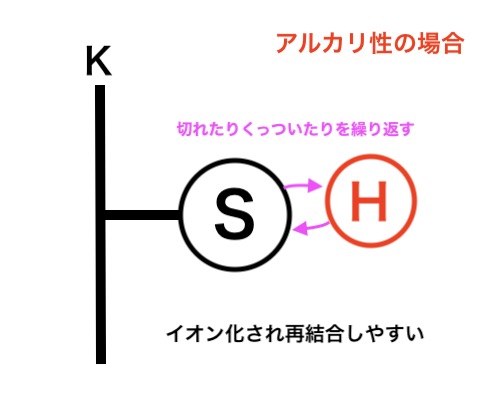

このS-S結合が切られた状態の時にアルカリ性の場合は↓

アルカリ性の場合はイオン化されて水素(H)が目にもとまらぬ速さで切れたりくっついたりを繰り返している状態なので、2剤の酸素に水素が奪われて酸化反応を起こしやすいのです。

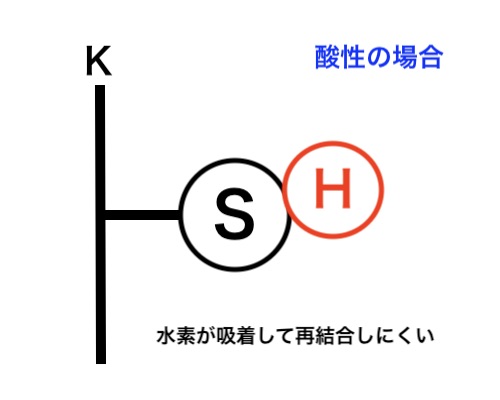

ところが、このS-S結合が切れた状態でアシッド剤等で酸性になると↓

髪のシステイン(S)と水素(H)がイオン化しないのでくっついてしまい S-S再結合がしにくくなってしまいます。

詳しくはこちらの記事を熟読してみてください

↓

【本当のパーマ理論】パーマ2剤前のアシッド剤が間違いの元です。

パーマがダレたり、持ちが悪くなったり、ヘアダメージが増えたりしますので…

パーマの2剤前にアシッド処理は行なってはいけません!

ただし、アルカリ性の1剤を使用したらアシッド処理をたほうが良いのは間違いではないので、2剤処理の後には必ず行なったほうがいいです。

ちなみにスピエラやGMT使用の酸性パーマや酸性縮毛矯正・ストレートパーマなどでも2剤の酸化不足が問題視されてますが、一つの要因がこの酸性でイオン化しないことなのです。

また従来のアシッド剤ではアルカリ中和も不可能なことも実験検証してわかりました。

↓

カラーやパーマのヘアダメージにはアルカリ中和、除去するのが大切!

PPT、処理剤なんて下水の肥やし!?

パーマではヘアダメージを軽減するために、1剤と2剤だけでなく前処理剤・中間処理剤・後処理剤など沢山の種類の処理剤をつける美容師さんも多いです。

◎ワインディング前後や1剤塗布前にケラチンやコラーゲン・シルクなど各種PPT類や髪の栄養成分と呼ばれてるモノを塗布する前処理剤。

◎テストカールOK後、2剤前に塗布するアシッド剤・保湿剤や補修成分などをつける中間処理剤。

◎2剤後に髪の補強やツヤサラでダメージを感じさせないようにつけるカチオン系ポリマーやシリコンなどの表面コート剤などの後処理剤。

良かれと思って使用してた処理剤のほとんどが つけても意味がない(下水の肥やし)か 逆に悪い効果しかありません!

※一部の残留物質の中和、除去剤等は使い方を間違えなければした方がいいです。

パーマでの処理剤というのは???

| 前処理 | ケラチンやPPTなど髪の類似成分や栄養成分などを入れてダメージを減らすというけど、そんな成分を入れても同化も結合も出来ないで一時的に入っているだけでダメージ修復効果はない。 パーマ1剤の還元前にこういう成分が浸透していると、還元反応の妨害になってしまう のでその分強い還元剤が必要になり逆にダメージを増やしてしまう可能性もある。 |

| 中間処理 | 前章で説明したように、ここでアシッド剤や酸リンス等でアルカリ中和をしてしまうとイオン化出来ないので2剤の反応が悪くS-Sの再結合が出来にくくなってしまう。 他の成分でもこのタイミングだとS-S結合は切れてる時なので、髪の中にいろんな成分が入ってしまうと 2剤でのS-S再結合の妨害をしてしまう。 |

| 後処理 | アシッド剤やカタラーゼ等の残留物質の中和・除去剤は使うべきだけど、ダメージを感じさせないようにするトリートメント的な処理剤の場合は、内部補強する成分は前処理と同じで効果がないだけだが、注意したいのは感触向上成分の表面コート剤!?強い皮膜でコーティングするとパーマ剤のアルカリなどの残留物質が閉じ込められ長く残留して余計に髪を傷めてしまいます。 |

髪に良かれと思って使用していた各種処理剤が実はこのようにパーマの薬剤反応の妨害をしたり、強い表面皮膜で悪い薬品を髪に残留させてヘアダメージさせてたりしたんですね。

パーマでは必要のないPPTや感触向上を狙った処理剤等は使用しないほうが絶対にいいです!

パーマの空気酸化なんて夢物語です…

パーマをかけたら空気酸化させるために24時間〜48時間ぐらいはシャンプーはしてはいけません!

パーマ後の2〜3日間は、髪を濡らさないようにして、シャンプーしないで、ゴムで強く縛ったり、帽子もかぶらないようにしましょう。

これって昭和の頃は、1週間とか美容師さんに真顔で言われてたりしました(笑)さすがに現代社会で1週間もシャンプーしないのは現実的ではありえませんよね…

ただ、パーマでのヘアダメージ軽減や持続性アップのためには、2剤で酸化しきれていないS-S結合をしっかり再結合させるために 空気酸化 をさせる必要があります。とか…

パーマを施術して1週間ぐらいで少しパーマがゆるくなったりするのも空気酸化が出来ていないから!な〜んて美容師さんも思い込んでたりします。

でもね・・・パーマ1剤の還元剤で切断したS-S結合は、2剤のブロム酸や過酸化水素の酸素で酸化させる道理なので、空気中(大気中)の酸素でS-S再結合は出来ません!

詳しくはこちらの記事で↓検証実験あり

パーマでのダメージはアフターケアで変わる。

一般的には髪に悪さをするアルカリ性の薬品(還元剤)で髪の側鎖であるシスチン結合を切断し、2剤での再結合も完全でなく切れっぱなしのシステインを沢山作ってしまうヘアダメージの多い美容室で行うパーマメニュー。

パーマをかけると髪の毛は傷む!

還元剤や酸化剤などの化学薬品で髪の形状を変えるのですからヘアダメージするのは当然の事なのですが… パーマの施術後の 薬剤残留 でも髪の傷みは増加していきます。

パーマではどのような薬剤残留でヘアダメージするのか?これは大きく2つあるのですが、1剤で使用されてるアルカリ剤と2剤のブロム酸や過酸化水素水などの酸化剤です。

アルカリ成分が残留すると髪を溶解したり(溶かしたり)キューティクルが剥がれやすくなったりしますし、酸化剤が残留すると再結合できないシステイン酸を作ってしまったりします。

パーマでのダメージを減少するにはこれらの薬剤残留を少なくするのが大切です。

パーマの残留物質除去で理美容師さんが注意するのは…

◎アルカリ除去剤などは、本当に中和除去できる処理剤を使ってますか?

最近ではアルカリ除去を目的としたアシッド剤、酸リンスは多くのメーカーさんから発売されていますが、怪しいお水系や酸度の低いクエン酸、リンゴ酸やヘマチンなど実際にはアルカリ中和能力はほとんど無い処理剤も多いので注意が必要です。

こちらの記事を熟読してみてください↓

カラーやパーマのヘアダメージにはアルカリ中和、除去するのが大切!

◎パーマ直後に髪質改善メニューやサロントリートメントをしていませんか?

「○○さん今日はパーマをかけたので髪を傷めないために、パーマの後に髪質改善トリートメントもしておきましょう!」な〜んてパーマ直後にサロントリートメントをお勧めしてませんか?

髪質改善メニューやサロントリートメントは効果を持続させたりツヤサラの美髪に見せる為に強力な表面コーティングをします。

その時はツヤサラでダメージしたように見えませんが、強い表面コートのせいで髪の内部に残留した悪い成分がより出にくくなり残留が増えてしまい、かえってヘアダメージは増大してしまいますので、パーマ後に髪質改善やサロントリートメントはしないほうがいいです。

トリートメントは髪を傷めます!その仕組みとヘアダメージする原因とは?

◎ホームアフターケアで優しいシャンプーを勧めていませんか?

なぜか?美容業界ではアミノ酸系界面活性剤で作られた毛髪や頭皮に優しいマイルドシャンプーが髪に良い!ヘアダメージに効く!と信じ込まれています。

だからヘアサロンではこのような会話をよく聞きます…

家庭では無添加アミノ酸系の優しいシャンプーを使ってください!

残念ながら、化学薬品てんこ盛りのパーマの施術後に残留薬品をきちんと除去したいのに、洗浄力の優しいマイルドシャンプーではなかなか残留物質を洗い流す事は不可能です。

パーマ後には残留薬物をちゃんと除去できるシャンプーを使用しないといけません!

ヘアダメージでお悩みの方必見!ダメージケアシャンプー選びの本当の話

どうしようもないパーマでのダメージとは?

ダメージレスのパーマなんてありません!

ノンアルカリ弱酸性パーマ、スピエラ・GMT、化粧品登録の薬剤、髪質改善パーマエステなどなど… 髪を傷めない!?と宣伝されてるパーマは沢山あります。

でも… 髪の毛のケラチン同士の結合を強烈な薬品で切断し、3割以上は再結合が出来ず切れっぱなしで放置するパーマなので

髪を全く傷めない(ダメージレス)なんて絶対にあり得ません!

これまでお話したように…

◎パーマ薬剤の反応は髪が濡れてる時だけ

◎中間水洗しても1剤の還元剤は流れない

◎2剤の前にアシッド処理をしてはいけない

◎パーマの前・中間・後処理剤は使わない

◎パーマで空気酸化なんてしません

◎パーマでのダメージはアフターケアで変わる

◎ダメージレスなパーマなどありません

これらのポイントを理解してパーマ技術をもう一度見直してみてください。きっと貴方のパーマのクオリティーが上がるハズです。

パーマで髪が傷んでるだけど、家ではどんなケアをしたらいいかしら?